Krisen- und Insolvenzticker: Produktion in Deutschland sinkt weiter

8.12.2025 14:47 Uhr

14:47 Uhr

Produktion in Deutschland sinkt weiter

Erneut führt das Statistische Bundesamt mit einer Überschrift die Nutzer seiner Seite in die Irre. "Produktion im Oktober 2025: +1,8 Prozent zum Vormonat", ist dort zu lesen.

Formal ist alles richtig. Allerdings suggeriert die Überschrift eine grundsätzliche Besserung der wirtschaftlichen Lage in Deutschland, von der allerdings weit und breit nichts zu spüren ist. Den Grund dafür nennt auch das Statistische Bundesamt, allerdings weiter unten im Text. Dort heißt es:

"Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich war die Produktion von August 2025 bis Oktober 2025 um 1,5 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor."

Faktisch sinkt die Produktion in Deutschland seit dem Jahr 2018 kontinuierlich. Nach dem starken Einbruch bedingt durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Corona im Jahr 2020 gab es zwar einen erneuten Anstieg der Produktion, allerdings konnte das ohnehin schon relativ schwache Ausgangsniveau nicht wieder erreicht werden. Seitdem geht es kontinuierlich weiter bergab, wobei alle Sektoren betroffen sind.

Die zentrale Ursache dafür ist ein Mangel an Nachfrage. Darauf hat der Volkswirtschaftler Heiner Flassbeck wiederholt hingewiesen. In Deutschland halten sich die privaten Haushalte, die Unternehmen und der Staat mit Ausgaben zurück. Erschwerend hinzu kommen äußere Einflüsse wie die von den USA verhängten Einfuhrzölle auf Waren aus der EU. Die Vereinigten Staaten sind nicht mehr bereit, als Nachfrager in die Lücke einzuspringen, welche die deutsche Politik nicht zu schließen bereit ist.

Auch mit Deutschlands zweitwichtigstem Handelspartner China geht der Handel seit geraumer Zeit zurück. Grund dafür ist einerseits, dass die Volksrepublik aufgrund des technischen Fortschritts Produkte, die sie zuvor importiert hat, nun selbst produziert. In diesem Zusammenhang zu nennen sind aber auch Irritationen über die Zuverlässigkeit der Länder der EU als Handelspartner.

Der Verzicht auf die Inbetriebnahme von Nord Stream 2 hat das Vertrauen der Investoren in den Standort Deutschland erodieren lassen. Dass die Niederlande einen chinesischen Chiphersteller enteignet haben, dient ebenfalls nicht dazu, das Ansehen der EU im Ausland zu erhöhen.

Fehlt es aber an Nachfrage, gibt es für die Unternehmen keinen Grund ihre Produktion zu erhöhen und in Ausrüstung zu investieren. Daran ändern auch die geplanten Investitionen in die deutsche Rüstungsindustrie nichts. Sie sind nicht nachhaltig, da nur die Waffen- und Munitionslager gefüllt werden, argumentiert Flassbeck. Ein dauerhafter positiver Effekt auf die Wirtschaft ist nicht zu erwarten. Es geht also weiter bergab.

20.11.2025 09:45 Uhr

09:45 Uhr

Weltmarktführer im Bereich Verpackungsherstellung schließt deutsche Standorte

Der Verpackungshersteller DS Smith, führender US-Wellpappenhersteller mit Hauptsitz in London, wird bis Ende des Jahres 2026 fünf Standorte in Deutschland schließen, so Medienmeldungen.

Durch die Entscheidung sind mehrere Hundert Arbeitsplätze, unter anderem an zwei Standorten in Baden-Württemberg, betroffen. Der Merkur berichtet:

"Deutschlandweit sind außerdem die Standorte Paderborn und Hövelhof (beide Nordrhein-Westfalen) sowie Donauwörth (Bayern) betroffen. Zudem ist eine Teilschließung des Standorts in Hamburg geplant."

Insgesamt seien von allen Schließungen rund 500 Mitarbeiter betroffen. Das Unternehmen teilte auf Medienanfrage mit, dass man demnach "auf schwierige Marktbedingungen reagiere" und die "Effizienz steigern" will. Weiter heißt es:

"Die Verpackungsstandorte seien strategisch überprüft worden, um Ressourcen zu optimieren und um Kunden einen noch besseren Service zu bieten."

Die angekündigten Maßnahmen sind laut T-Online-Artikel "Teil einer strategischen Überprüfung des mitteleuropäischen Geschäfts" durch den US-Mutterkonzern International Paper, der DS Smith im Januar 2025 übernommen hatte. DS Smith stellt "nachhaltige, faserbasierte Verpackungen aus Wellpappe, Kunststoff und Papier her". Das Unternehmen ist zudem "auch im Recycling und in der Papierherstellung tätig, um Rohstoffe für seine Produkte zu gewinnen".

Der Betriebsratsvorsitzende des Werks in Hövelhof in Nordrhein-Westfalen gab dem WDR zu Protokoll:

"Wir sind natürlich sehr betroffen. Da haben wir so nicht mit gerechnet, weil unser Standort ja auch noch schwarze Zahlen schreibt. Die Mitarbeiter sind erst einmal fertig gewesen."

15.11.2025 14:47 Uhr

14:47 Uhr

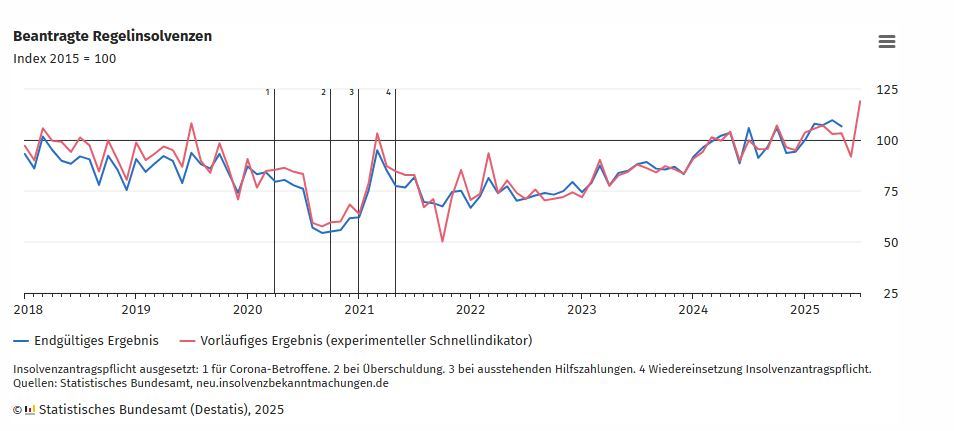

Zahl der beantragten Regelinsolvenzen im Oktober weiter gestiegen

Im Oktober lag die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen laut einer vorläufigen Mitteilung des Statistischen Bundesamts um 6,5 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Eine Trendwende ist weit und breit nicht in Sicht. Die Pleitewelle in Deutschland hält an.

Für den August meldet das Amt endgültige Zahlen. Demnach lag im August die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen um 12,2 Prozent über der des Vorjahresmonats.

Die Gründe für die anhaltende Pleitewelle sind bekannt. Hohe Energiepreise, schwache Nachfrage und ein schwieriges geopolitisches Umfeld, in dem sich die Bundesregierung treffsicher unglücklich positioniert.

Die suggeriert, mit Bürokratieabbau ließe sich Deutschland wieder auf Wachstumskurs führen. Dass durch Bürokratieabbau für die Unternehmen Einsparungen in einem Umfang entstehen und dann auch investiert werden, die eine Trendumkehr einleiten könnten, ist allerdings unmöglich.

Dennoch machen Vertreter der Wirtschaft die Augenwischerei mit. So fordert der Außenwirtschaftschef der DIHK, Volker Treier, von der Bundesregierung weitere Entlastungen und zusätzliche Subventionen.

"Die versprochene Stromsteuersenkung für alle Betriebe darf nicht länger aufgeschoben werden", sagt der Volkswirt. Dabei ist klar, dass eine dauerhafte Subventionierung des Strompreises nicht möglich ist. Die Aussetzung der Russland-Sanktionen dagegen fordert Treier ebenso wenig wie die Aufgabe des Konfrontationskurses gegenüber China. Solange aber die grundlegenden Probleme der deutschen Wirtschaft nicht benannt werden, können sie auch nicht gelöst werden. Der Pleitegeier wird daher weiter über Deutschland kreisen.

10.11.2025 15:14 Uhr

15:14 Uhr

Trend im "Produzierenden Gewerbe" ungebrochen – Produktion sinkt weiter

Das Statistische Bundesamt versieht eine schlechte Nachricht mit einer positiven Überschrift. "Produktion im September 2025: +1,3 % zum Vormonat" titelt das Amt. Was auf den ersten Blick gut und wie die von Kanzler Merz versprochene Trendwende klingt, ist auf den zweiten Blick einfach die Fortsetzung des bestehenden Trends.

Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Produktion um ein Prozent gesunken. Auch im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank die Produktion in Deutschland im dritten Quartal gegenüber dem zweiten um 0,8 Prozent.

Das "Produzierende Gewerbe" ist in einer schweren und systemischen Krise. Die Produktion geht bereits seit Anfang 2018 kontinuierlich zurück. Nach dem Einbruch durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung von Corona im Jahr 2020 schaffte es das "Produzierende Gewerbe" nicht, das Ausgangsniveau wieder zu erreichen.

Die deutsche Politik hält an der Exportorientierung der deutschen Wirtschaft fest, obwohl das Umfeld eine Neuausrichtung erzwingt. Sowohl der Zollkonflikt mit den USA als auch die Absicht, sich aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien, gepaart mit dem Festhalten an den Russland-Sanktionen, gehen auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. An Maßnahmen, durch die die Binnennachfrage in Deutschland erhöht wird, denkt die Bundesregierung nicht.

6.11.2025 15:08 Uhr

15:08 Uhr

Solar-Riese pleite – Krise in der PV-Branche hält an

Der Preisverfall bei Solarstrom und gestiegene Kosten für den Bau von Photovoltaikanlagen haben die Sun Contracting AG zu Fall gebracht. Sie meldete für fünf ihrer Tochtergesellschaften am vergangenen Freitag Insolvenz an. Inzwischen hat auch die Konzernmutter Gläubigerschutz beantragt. Die Nachricht erschüttert den Markt für Solarenergie, denn mit dem Konkurs der Sun Contracting AG ist eins der größten Unternehmen der Solarbranche am Markt gescheitert.

Die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf insgesamt 47 Millionen Euro. Das Konkursverfahren wurde eingeleitet. Eine Weiterführung der Geschäfte ist nicht geplant, da es keine positive Prognose gebe. Hinzu kommt, dass laut Medienberichten gegen die Firmengruppe wegen des unerlaubten Vertriebs von Anleihen ermittelt wird.

Als Ursache nennen Experten allen voran den Preisverfall für Solarstrom mit zum Teil negativen Strompreisen. Durch den forcierten Aufbau von Photovoltaikanlage müssen die Produzenten Gebühren für die Abnahme des Stroms entrichten. Der Strom wird in der Regel ins EU-Ausland transportiert. Wirtschaftlich ist die Maßnahme nicht sinnvoll. Sie ist dennoch notwendig, um das Stromnetz zu überlasten und vor dem Zusammenbruch zu schützen.

In Deutschland betreibt das Unternehmen insgesamt 34 Photovoltaikanlagen unterschiedlicher Größe.

30.10.2025 10:40 Uhr

10:40 Uhr

Porsche-Desaster führt bei Volkswagen zu Milliardenverlust

Der VW-Konzern ist im dritten Quartal aufgrund der Probleme bei Porsche tief in die roten Zahlen gerutscht. In den Monaten Juli bis September verzeichnete der Wolfsburger Autobauer einen Verlust von 1,072 Milliarden Euro. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen noch einen Überschuss von 1,56 Milliarden Euro erzielt.

Arno Antlitz, der "CFO & COO" der Volkswagen Group, erklärte dazu in einer Mitteilung:

"Mit Blick auf die ersten neun Monate sehen wir weiter ein gemischtes Bild. Einerseits den Markterfolg unserer Verbrenner- und Elektrofahrzeuge … andererseits ist das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich schwächer. Das liegt auch an dem Hochlauf der margenschwächeren Elektrofahrzeuge."

Nachrichtenagenturen berichten zu weiteren Details der veröffentlichten Zahlen:

"In den ersten neun Monaten insgesamt schmolz der Überschuss um mehr als 60 Prozent zusammen, von 8,8 auf 3,4 Milliarden Euro. Schuld seien vor allem Belastungen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vornehmlich durch erhöhte US-Zölle."

Zum Sorgenkind Porsche heißt es seitens Antlitz:

"Allein die Anpassungen und Abschreibungen bei Porsche haben den Konzern mit 4,7 Milliarden Euro belastet."

RT DE berichtete in diesem Zusammenhang in der Vorwoche:

"Porsche verzeichnet in den ersten drei Quartalen 2025 einen dramatischen Gewinneinbruch. Das Ergebnis nach Steuern fiel im Jahresvergleich um 95,9 Prozent auf lediglich 114 Millionen Euro. Im dritten Quartal schrieb der Sport- und Geländewagenbauer rote Zahlen. Hauptursache sind Sonderkosten von rund 3,1 Milliarden Euro für den Strategiewechsel des Managements."

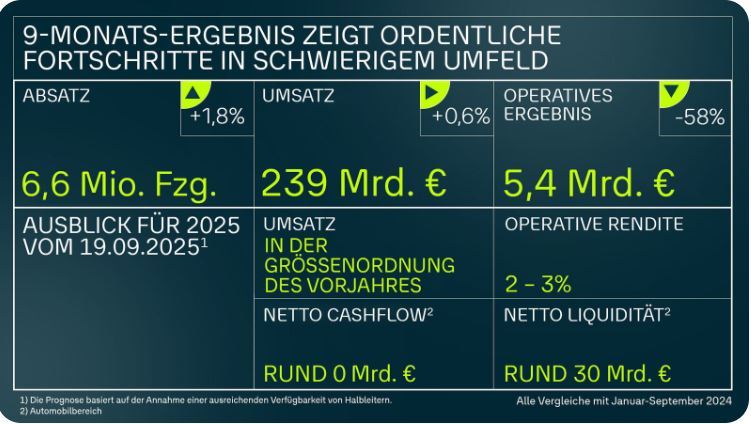

Das Unternehmen präsentiert in seiner Mitteilung folgende Grafik.

Webseite: Volkswagen Group Die Kernmarke Volkswagen konnte sich demnach "dagegen weiter verbessern". Die operative Umsatzrendite stieg laut dem Unternehmen in den vergangenen neun Monaten "leicht auf 2,3 Prozent". Zu möglichen Gründen heißt es:

"Wegen des Sparprogramms mit geplanten Zehntausenden Stellenstreichungen bei der Kernmarke lief es hier wieder etwas besser."

Bereits vor drei Wochen informierte der Konzern darüber, dass im dritten Quartal dieses Jahres "2,2 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert wurden", ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Hierzu lauten weitere Details:

Zu verdanken war das vor allem kräftigen Zuwächsen bei Elektroautos und starken Zahlen der Töchter Škoda und Seat. In Nordamerika ging es dabei aber runter, in China ebenfalls. Besser lief es hingegen erneut in Europa."

29.10.2025 11:35 Uhr

11:35 Uhr

Mercedes-Benz: Konzernergebnis um 50,3 Prozent gesunken

Mercedes-Benz hat die Unternehmenszahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Der Gewinn ist demnach in den ersten neun Monaten um die Hälfte zurückgegangen. So heißt es in Agenturmeldungen:

"Das Konzernergebnis sackte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50,3 Prozent von 7,80 Milliarden Euro auf 3,87 Milliarden Euro ab, wie der Konzern mitteilte."

Weitere Zahlen und Fakten lauten:

"Das Konzernergebnis gab im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 31 Prozent von 1,71 Milliarden Euro auf 1,19 Milliarden Euro nach. Der Umsatz sank um 6,9 Prozent auf 32,14 Milliarden Euro."

Zu möglichen Gründen zitiert die ARD-Tagesschau:

"Stark sinkende Absätze in China, Belastungen durch den US-Importzoll und Sondereffekte haben den Gewinn von Mercedes-Benz im dritten Quartal einbrechen lassen."

So hätte der Konzern bereits zu Jahresbeginn einen "deutlichen Rückgang von Absatz, Umsatz und Vorsteuergewinn prognostiziert", so bestätigt durch den Vorstandschef Ola Källenius:

"Die Quartalsergebnisse stehen im Einklang mit unserer Prognose für das Gesamtjahr."

Hinsichtlich der Unternehmensrealitäten bei laufenden Dynamiken heißt es:

"Die Rendite des Hauptgeschäftsfeldes Pkw lag mit 4,8 Prozent (Vorjahr: 4,7 Prozent) am unteren Ende der Prognosespanne von vier bis sechs Prozent."

Um die Profitabilität wieder zu steigern, hatte der Vorstand im Februar dieses Jahres ein Sparprogramm angekündigt. So sollen die Produktionskosten bis zum Jahr 2027 um zehn Prozent sinken, ebenso die Fixkosten. Zudem wird versucht, auch die Materialkosten zu senken. Zur internen Strategie der Geschäftsführung heißt es laut Medien:

"Das Unternehmen bot rund 40.000 Beschäftigten außerhalb der Produktion in Deutschland ein freiwilliges Ausscheiden gegen Abfindung an. Tausende machen davon Gebrauch. Im dritten Quartal verbuchten die Schwaben dafür 876 Millionen Euro an Restrukturierungskosten nach über 400 Millionen Euro im zweiten Quartal."

Weitere Fakten lauten:

"Von Juli bis September wurden 525.300 Pkw und Vans abgesetzt. Das sind zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten des Jahres steht bei Mercedes für Pkw und Vans nun insgesamt ein Minus von neun Prozent auf rund 1,6 Millionen Fahrzeuge in den Büchern. Bereits 2024 war der Absatz der Schwaben angesichts der Krise in der Autoindustrie um vier Prozent auf knapp 2,4 Millionen gesunken."

28.10.2025 15:34 Uhr

15:34 Uhr

Krise der chemischen Industrie – Beispiel Ineos im Rheinland: Streichung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen wegen hoher Energiekosten und Klimapolitik

Ineos-Chemiewerk bei Köln, 6. Oktober 2025Wolf von Dewitz/dpa / www.globallookpress.com Die deutsche Chemieindustrie hat mit hohem Kostendruck infolge der "Energiewende", der Russland-Sanktionen und der Auflagen der "Klimapolitik" zu kämpfen. Allein der politisch erzwungene Wegfall langfristiger, kostengünstiger und zuverlässiger Erdgas- und Rohöllieferungen aus Russland führt zu dramatischen Standortnachteilen für die chemische Produktion in Deutschland. Hinzu kommen der politisch gewollte Ausstieg aus der Atomkraft und den "fossilen" Energieträgern.

Anfang Oktober hatte das britische Unternehmen Ineos bekannt gegeben, im nordrhein-westfälischen Rheinberg (Kreis Wesel) zwei seiner Werke schließen zu müssen. 175 Arbeitsplätze werden dadurch wegfallen. Das Unternehmen mit Sitz in London versucht nun, die übrigen 300 Arbeitsplätze in den anderen Werken am selben Standort zu sichern. Wie die Welt meldete, sah sich das Management wegen der hohen Energiekosten und CO₂-Abgaben zu den Betriebsschließungen gezwungen. Erschwerend komme hinzu, dass eine "Flut billiger Chemikalien aus Asien" auf den EU-Markt gelange, ohne von Zollschranken aufgehalten zu werden.

Stephen Dossett, Chef des Tochterunternehmens Ineos Inovyn, wird von dem Springer-Blatt wie folgt zitiert:

"Während die Konkurrenz in den USA und China von billiger Energie profitiert, werden die europäischen Hersteller durch unsere eigene Politik und das Fehlen eines Zollschutzes vom Markt verdrängt."

Die Kostenvorteile der chinesischen Chemikalien hingen wesentlich mit den günstigen Lieferungen von Öl und Gas aus Russland an China zusammen.

Wie die Rheinische Post (RP) nun meldete, will Ineos auch am Standort Dormagen bei Köln Sparmaßnahmen einleiten. Das Unternehmen spricht von 240 Millionen Euro Mehrkosten für den Standort pro Jahr. Um diese Belastungen aufzufangen, müssten auch Kürzungen im Ausbildungsbereich vorgenommen werden. Offenbar geht die Geschäftsführung wegen der Kostennachteile von einem geringeren Einstellungsbedarf in Dormagen aus. Zwar bilde man gegenwärtig noch 203 potenzielle Mitarbeiter aus, doch werde dies nicht so bleiben.

Auf Nachfrage der RP erklärte Ineos zur sich verschlechternde Lage:

"Aufgrund der extrem schwierigen wirtschaftlichen Lage werden wir auch die Anzahl der Auszubildenden und dual Studierenden für die Zukunft anpassen müssen. Unsere Auslastung und die Nachfrage sind zurzeit auf einem historischen Tief."

Ausdrücklich nannte das britische Unternehmen die von der Politik zu verantwortenden Belastungen:

"Die CO₂-Abgaben und die Energiekosten drücken massiv auf unsere Ergebnisse. Die Planungen für die Einstellungen neuer Auszubildender und dual Studierender für 2026 und darüber hinaus finden gerade statt."

Weil die chemische Produktion energieintensiv und mit CO₂-Emissionen verbunden ist, habe Ineos seit längerem darauf hingewiesen, dass eine Verteuerung dieser Faktoren den Fortbestand des Unternehmens in Europa gefährde. Durch den Emissionshandel werde die gesamte Chemiebranche "enorm" eingeschränkt.

Besserung sei nicht in Sicht, auch wenn Verbände und Vertreter der Chemieindustrie, inzwischen auch Gewerkschaften und sogar die SPD im Düsseldorfer Landtag das Problem erkannt hätten. Von der nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Bündnis 90/Grüne, Diplom-Pädagogin) sei kein Kurswechsel zu erwarten. Vertreter von Ineos dazu: "Leider beharrt das Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen unter Ministerin Mona Neubaur auf dem eingeschlagenen Weg und lässt Emotionen statt Fakten sprechen."

Die Mehrkosten für den Kölner Ineos-Standort schlüsseln sich laut Zeitungsbericht folgendermaßen auf:

- Erdgas: 100 Millionen Euro pro Jahr mehr als in den USA

- Strom: 40 Millionen Euro pro Jahr mehr als in den USA

- CO₂-Abgaben: angestiegen auf 100 Millionen Euro pro Jahr

Diese 240 Millionen Euro allein am Standort Dormagen müsse Ineos erst einmal aufbringen, um in Konkurrenz mit Produzenten aus China oder den USA treten zu können.

Daher müssten, so das Unternehmen, die Kosten für Energie und CO₂-Emissionen in der EU dringend an das Preisniveau der übrigen Welt angepasst werden, abgesehen vom Problem einseitiger Zölle. Andernfalls seien im europäischen Raum in der Chemieproduktion direkt 1,2 Millionen Arbeitsplätze und weitere fünf Millionen Stellen über die gesamte Lieferkette der chemischen Industrie gefährdet.

25.08.2025 16:15 Uhr

16:15 Uhr

Thüringen: Weiterer Auto-Zulieferer schließt

ae group Werk in Gerstungenae group Die ae group in Thüringen stellt Aluminium-Druckgussteile für die Automobilindustrie her. Jetzt sollen die Werke mit 580 Beschäftigten in Gerstungen und 147 in Nentershausen geschlossen werden. Das Werk in Lübeck wurde bereits früher geschlossen.

Bereits 2024 hatte das Unternehmen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung begonnen, das aber am 31. Juli 2025 durch das Amtsgericht Meiningen beendet wurde – die Suche nach Investoren blieb erfolglos, obwohl weltweit 146 Firmen angesprochen wurden. Hauptkunde der ae group ist ein weiterer Zulieferer, der ebenfalls schon lange Probleme hat und schon mehrere Produktionsstätten schließen musste: ZF Friedrichshafen. Am Ende der Kette findet sich dann der VW-Konzern: "Es herrscht ein hohes Maß an Lieferbeziehungen zwischen Thüringer Unternehmen und dem VW-Konzern", meldete der Verband Automotive Thüringen.

Der Bürgermeister von Gerstungen weiß, dass die Region durch eine Schließung schwer getroffen wird. "600 Menschen – Familienväter und -mütter, junge Fachkräfte, Auszubildende – wären von der Schließung des Standorts Gerstungen betroffen. Die 'ae group' war über viele Jahre hinweg ein verlässlicher und bedeutender Arbeitgeber in unserer Region. Unser Ziel ist es, einen sozialen Kahlschlag zu verhindern." Ein Sozialplan für das Unternehmen samt Transfergesellschaft sei, so meldete Bild, bereits ausverhandelt.

Die ae group wirbt damit, recyceltes Aluminium zu verarbeiten und völlig klimaneutral zu produzieren. Auf diese Weise ein Musterbetrieb zu sein, rettete aber nicht vor den Folgen zu hoher Energiekosten.

In ganz Thüringen sind es etwa 80.000 Arbeitsplätze, die direkt oder indirekt von der Automobilindustrie abhängig sind, in 690 verschiedenen Firmen. Viele davon kämpfen derzeit ums Überleben.

11.08.2025 13:55 Uhr

13:55 Uhr

19,2 Prozent Verbraucher- und Unternehmensinsolvenzen – höchste Zuwachsrate seit Oktober 2024

Das Statistische Bundesamt präsentiert im Rahmen einer Pressemitteilung aktuelle Realitäten im "Wirtschaftsstandort Deutschland".

So heißt es in der Darlegung der nüchternen Zahlen:

"Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im Juli 2025 um 19,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Das ist die höchste Zuwachsrate seit Oktober 2024 (+22,9 Prozent)."

Die genaueren Details lauten zu dem ermittelten Wert:

"5,3 Prozent mehr Unternehmensinsolvenzen im Mai 2025 als im Mai 2024: Für den Mai 2025 meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 2.036 beantragte Unternehmensinsolvenzen."

Die Forderungen der Gläubiger aus den im Mai 2025 gemeldeten Unternehmensinsolvenzen "bezifferten die Amtsgerichte auf rund 3,2 Milliarden Euro". Weiter heißt es dazu:

"Bezogen auf 10.000 Unternehmen gab es im Mai 2025 in Deutschland insgesamt 5,9 Unternehmensinsolvenzen. Die meisten Insolvenzen je 10 000 Unternehmen entfielen auf den Wirtschaftsabschnitt Verkehr und Lagerei mit 10,9 Fällen. Danach folgten das Baugewerbe mit 9,4 Fällen sowie das Gastgewerbe mit 9,0 Insolvenzen je 10.000 Unternehmen."

— Argo Nerd (@argonerd) August 11, 2025

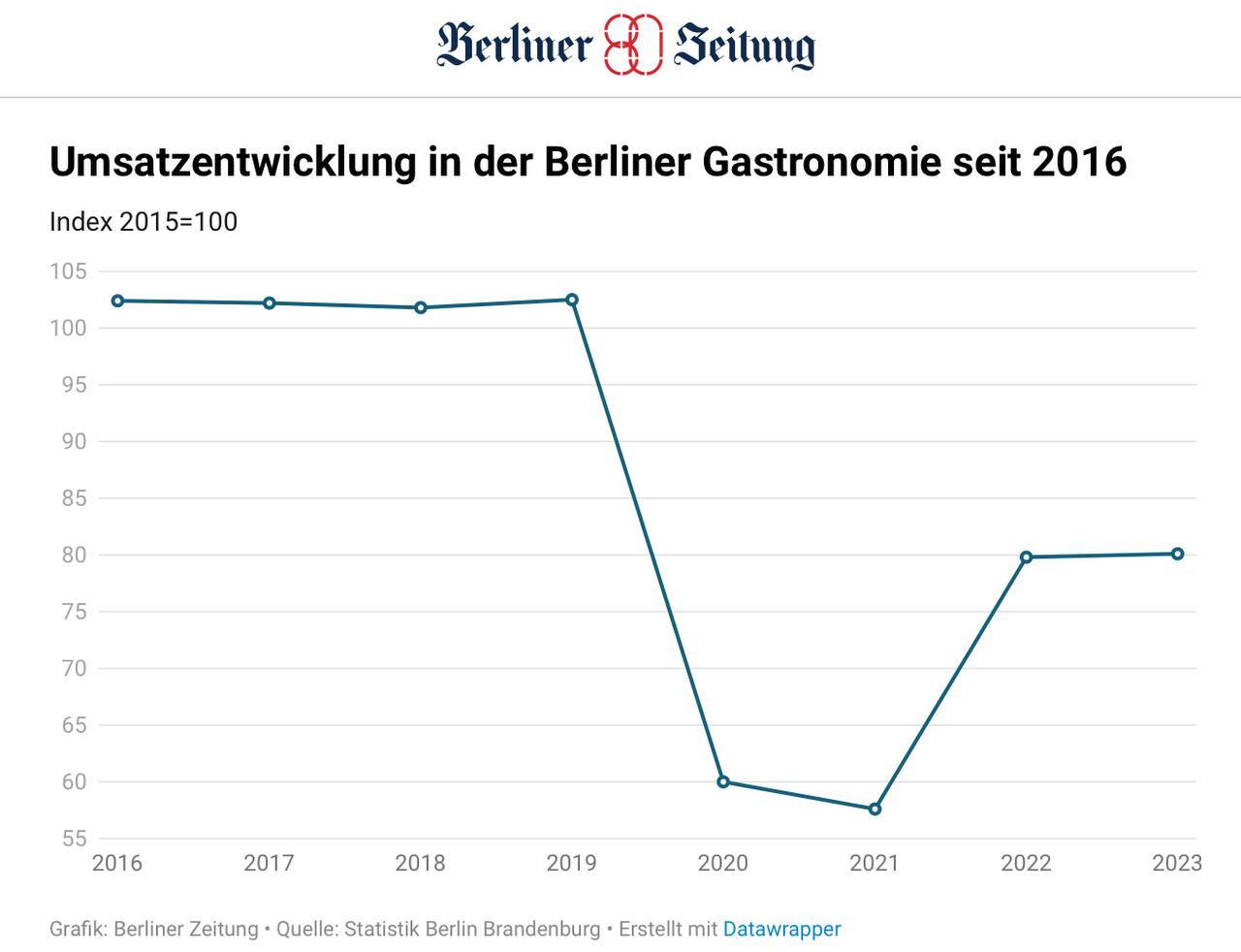

Zu dem Gastronomiebereich heißt es in einem Artikel exemplarisch für die Hauptstadt:

"Laut Daten der Auskunftsdatei Creditreform, die der Berliner Zeitung exklusiv vorliegen, gab es im laufenden Jahr bereits 145 Insolvenzen in der Berliner Gastronomie und somit bereits jetzt fast so viele wie im gesamten Jahr 2023 (153). Zudem zeige ein Blick auf die Entwicklung der Zahlungsfähigkeit der Berliner Gastrobetriebe, dass 14 Prozent von ihnen die nächsten zwölf Monate voraussichtlich wirtschaftlich nicht überstehen werden."

Screenshot: Berliner Zeitung Zum Thema der sogenannten "Verbraucherinsolvenzen" wird angegeben, dass für den Mai 2025 die zuständigen Amtsgerichte "nach endgültigen Ergebnissen 6.605" diesbezügliche Insolvenzen beantragten, ein Anstieg um 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Screenshot. Destatis

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.