Österreichs Innenminister kritisiert Kuschelmigrationspolitik aus Brüssel

Österreichs Innenminister Gerhard Karner verstärkt im europäischen Migrationsstreit den Druck. In Wien wächst der Eindruck, dass der bisherige EU-Kurs an Wirkung verliert. Karner sieht breite Erschöpfung in Europas Gesellschaften, die den Solidaritätsaufruf kaum noch akzeptieren. Im Gespräch mit der Welt betont er, dass die Debatte über Verteilungsmodelle ins Leere laufe, weil sie die eigentlichen Ursachen der Migration nicht berühre.

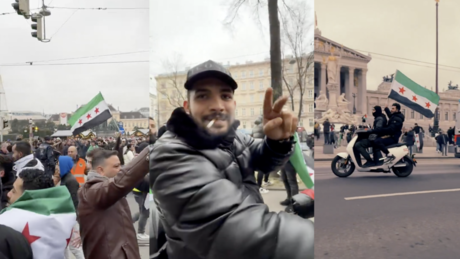

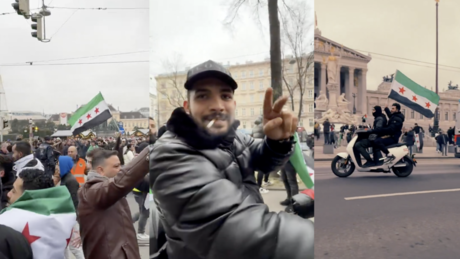

Österreich geht bereits einen eigenen Weg. Das Innenministerium hat in den vergangenen Wochen mehrere verurteilte Straftäter aus Syrien und Afghanistan in ihre Herkunftsländer zurückgeführt. Dabei handelt es sich um Fälle schwerer Kriminalität. Für Karner ist dies erst der Anfang. Er fordert eine europäische Linie, die Rückführungen schwer belasteter Personen konsequent durchsetzt. Zusätzlich überprüft das Ministerium den Schutzstatus von rund siebentausend syrischen Staatsbürgern. Auch afghanische Staatsbürger sollen erneut bewertet werden. Aus österreichischer Sicht ist der Schutzbedarf vieler dieser Personen nicht mehr gegeben.

Karners Position folgt einer klaren Grundidee. Europa solle weniger Energie in die interne Verteilung von Migranten investieren und stattdessen den Zustrom an den Grenzen begrenzen. Der Minister setzt auf Verfahren außerhalb Europas und auf Rückkehrzentren in Drittstaaten. Solche Einrichtungen sollen dabei helfen, die Ankünfte in der EU spürbar zu reduzieren. Die Botschaft sei eindeutig. Der Weg nach Europa solle sich für Migranten ohne Schutzgrund nicht lohnen.

Bei Abschiebungen drängt Karner auf eine stärkere Einbindung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Nach seiner Einschätzung könnten gemeinsame europäische Rückführungen schneller und wirksamer organisiert werden. Gespräche mit Behörden aus Syrien und Afghanistan laufen bereits. Österreich hat dazu Delegationen empfangen und eigene Besuche unternommen, um administrative Voraussetzungen zu klären.

Die Umsetzung der europäischen Asylreform bleibt für Wien ein neuralgischer Punkt. Die geplanten Schnellverfahren an den Außengrenzen und die vorgesehene Zahl an Plätzen hält Karner nicht für ausreichend. Aus seiner Sicht entsteht nur dann eine nachhaltige Entlastung, wenn Verfahren und Rückführungen konsequent ausgelagert werden. Die politischen Auseinandersetzungen innerhalb der EU, etwa durch die Weigerung einzelner Staaten, an den Grenzverfahren mitzuwirken, bestätigen für ihn den Reformbedarf.

Besonders kritisch beurteilt Karner den europäischen Solidaritätsmechanismus. Nach seiner Analyse führt die Umverteilung von Migranten innerhalb der EU nicht zu einer realen Entspannung. Wien verweist darauf, dass Österreich in den vergangenen Jahren bereits außergewöhnlich hohe Zuwanderungszahlen bewältigt hat. Eine Teilnahme an Quoten lehnt die Regierung klar ab. Auch die Europäische Kommission erkennt inzwischen die Belastungen an, die Österreich getragen hat.

Das Innenministerium legt neben der Migration verstärkt den Fokus auf Sicherheitsfragen. Der Konflikt in der Ukraine dient in Österreich als Warnsignal. Die Behörden gehen davon aus, dass Waffen und Drohnentechnik vermehrt in kriminelle Hände gelangen könnten. Österreich reagiert mit der Ausweitung der Drohnenabwehr und einer engeren Vernetzung von Polizei, Bundesheer und zivilen Betreibern. Erfahrungen aus Krisengebieten liefern dabei wichtige technische Orientierung.

Im Inneren bleibt die öffentliche Sicherheit ein zentrales Thema. Österreich reagiert auf lokale Entwicklungen mit erweiterter Videoüberwachung an kriminalitätsgefährdeten Orten und setzt auf bessere Beleuchtung sowie eine breitere soziale Durchmischung einzelner Stadtviertel. Die Bundesregierung plant zudem strengere Maßnahmen für jugendliche Mehrfachtäter unter vierzehn Jahren, etwa betreute, geschlossene Aufenthalte. Ziel ist es, Gewaltdynamiken frühzeitig zu bremsen.

Karners Linie ist klar. Die EU soll sich stärker auf Grenzschutz, Rückführungen und Verfahren außerhalb Europas konzentrieren. Österreich will seine Sicherheits- und Migrationspolitik nicht von europäischen Quoten abhängig machen.

Mehr zum Thema - Unsicherer Gastransit durch die Ukraine: Droht Europa ein kalter Winter?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.