Verkannte Ursachen des Krieges: NATO-Osterweiterung war eine deutsche Angelegenheit

Von Wladislaw Sankin und Astrid Sigena

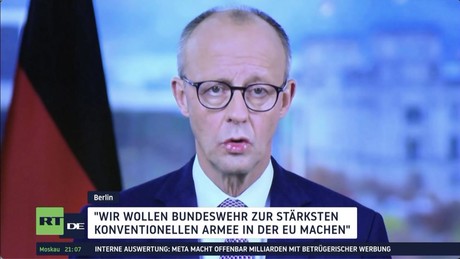

Bei der Veranstaltung der Modrow-Stiftung "Europa zwischen Krieg und Frieden – wird Deutschland zum Schlachtfeld?" stellte RT DE die Frage nach der Rolle der Brigade Litauen, insbesondere in Bezug auf die neue Bundeswehr-Forderung nach "Siegfähigkeit", die historische Funktion der Panzerbrigade als militärischer Vorposten im Osten und die Gefahr, dass infolge einer provokanten False-Flag-Operation oder mithilfe von Fake-News-Kampagnen das Baltikum zum Pulverfass werden könnte – mit der Folge: Deutschland verwandele sich zum Schlachtfeld.

Es antwortete zunächst der frühere Generalinspekteur der Bundeswehr, der Luftwaffengeneral a. D. Harald Kujat, der viele Details zur jüngeren Geschichte der Region liefern konnte. Kujat war während seiner Amtszeit nicht nur der ranghöchste Offizier der Bundeswehr, sondern von 2002 bis 2005 auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses und damit auch des NATO-Russland-Rates. In seine Amtszeit fiel somit der Beitritt der drei baltischen Staaten in die NATO – eine Bündniserweiterung, deren Brisanz vielen erst heute so richtig deutlich wird.

Auch der Beginn des NATO-Air-Policings (also der Überwachung des baltischen Luftraums durch ortsfremde NATO-Staaten, da die Balten keine eigenen Kampfflugzeuge besitzen) startete 2004 unter Kujats Ägide. Er habe das Air Policing damals gegen heftigen Widerstand innerhalb der NATO durchgesetzt, betonte Kujat. Der damalige russische Verteidigungsminister Iwanow protestierte seinerzeit mit seiner Warnung vor einem "kalten Frieden" und der Aushebelung des KSE-Vertrags vergeblich gegen den Überwachungseinsatz von NATO-Kampfflugzeugen im Baltikum.

Die NATO hatte damals beteuert, es handele sich um eine routinemäßige Überwachung, die sich nicht gegen Russland richte – was gegen Kujats heutige Behauptung spricht, Grund für die Einführung des Air Policings seien ständige und rücksichtslose Luftraumverletzungen Russlands im Baltikum, besonders im Luftraum Litauens auf dem Weg zur russischen Exklave Kaliningrad gewesen (erst 2014 ist in den Mainstream-Medien von russischen Militärmanövern nahe am europäischen NATO-Luftraum die Rede). Tatsächlich traten die neuen NATO-Mitglieder Litauen, Lettland und Estland dem KSE-Vertrag nicht bei, was Iwanows Befürchtung bestätigte, die NATO-Osterweiterung könnte einen Rückschritt in der Kontrolle konventioneller Streitkräfte in Europa mit sich bringen.

Ein interessantes Detail von Kujats Äußerungen war die Information, dass er sich bereits im Oktober 1994 im Baltikum aufgehalten hatte, nach eigenen Angaben, um den kurz zuvor unabhängig gewordenen Staaten dabei zu helfen "aufzustehen". Dieser Aufenthalt im Baltikum ist wohl im Zusammenhang mit Litauens Beitrittsanfrage zur NATO im gleichen Jahr zu sehen. Der sogenannten "Partnerschaft für den Frieden" mit der NATO konnte Litauen bereits 1994 beitreten. Der damalige Brigadegeneral war zu diesem Zeitpunkt Stellvertreter des Deutschen Militärischen Vertreters beim NATO-Militärausschuss in Brüssel, hatte also eine NATO-Funktion inne.

Kujats Sicht auf Russland wird in der Bemerkung deutlich: "Damals waren noch die russischen Besatzungstruppen im Land", die das Narrativ der baltischen Nationalisten, die Balten hätten bis zur Loslösung von der Sowjetunion im Jahr 1991 den Status von Unterworfenen gehabt, unhinterfragt wiedergibt. Tatsächlich zogen die nunmehr russischen Truppen im Sommer 1994 aus Litauen vollständig ab. Bemerkenswert findet Kujat auch, dass die Älteren unter den Balten damals alle "in der Wehrmacht oder überwiegend sogar in den SS-Divisionen gedient" hätten, die Jüngeren alle in der "Roten Armee" (Kujat meint wohl die Sowjetarmee). Dieser Umstand spiele – so Kujat – eine große Rolle für die Entwicklung des Baltikums.

Dieser Blick auf die Geschichte des Baltikums im Zweiten Weltkrieg ist verzerrend. In der Tat dienten überdurchschnittlich viele Letten, Litauer und Esten in der einen oder anderen Form in den Streitkräften des Dritten Reiches. Allein in Lettland, einem Land mit knapp zwei Millionen Einwohnern kurz vor dem Krieg, betrug die Anzahl der hiesigen Angehörigen der Waffen-SS in allen Jahren des Krieges 115.000. Demgegenüber kämpften ca. 70.000 Letten in den Reihen der Roten Armee. Insgesamt waren im Krieg 150.000 bis 200.000 Bürger aller drei Republiken aufseiten der Roten Armee im Einsatz, 45.000 kamen dabei ums Leben. Aufseiten Nazi-Deutschlands waren es ca. 240.000. Die offizielle Rehabilitierung und Würdigung der profaschistischen Kräfte im Baltikum machte offenbar die fast genauso zahlreichen prosowjetischen Kräfte im Baltikum in den Augen des deutschen Generals unsichtbar.

Für ebenso wichtig hält Kujat den großen russischen Bevölkerungsanteil in den drei baltischen Staaten. Damit stehe die sogenannte Medwedew-Doktrin von 2008 in Zusammenhang, die im Baltikum als Bedrohung aufgefasst werde. Medwedew habe damals jeden Russen, egal in welchem Land er sich aufhalte, unter den Schutz der Russischen Föderation gestellt (der damalige russische Präsident Medwedew hatte in einem Interview die fünf Prinzipien, die Grundzüge seiner Außenpolitik formuliert; einer dieser Punkte lautete: "Der Schutz des Lebens und der Würde unserer Bürger, wo immer sie sich befinden, ist eine unbestreitbare Priorität für unser Land").

Kujat lässt außer Acht, dass es damals die ersten Einschränkungen der Rechte russischsprachiger Bürger im Baltikum schon gegeben hat – zum Beispiel während der blutigen Auseinandersetzungen um den Abriss eines sowjetischen Denkmals in Tallinn im Jahr 2007. Insbesondere ist seine Nicht-Erwähnung der in Europa sonst einmaligen Institution der sogenannten Nicht-Bürger in Lettland und Estland verwunderlich. Dieses schließt seit den 1990er Jahren Hunderttausende russischstämmiger ehemaliger UdSSR-Bürger mit ein. Diese Menschen kamen im Zuge der Entwicklung der baltischen Republiken zu Industrie- und Forschungsstandorten. Auch sie haben mehrheitlich für die Unabhängigkeit dieser Länder von der UdSSR gestimmt. Ganz sicher hätten sie es nicht getan, wenn sie gewusst hätten, dass ihre zweite Heimat den Weg der Apartheid einschlägt. Die systematische Diskriminierung der Russen gipfelte im Oktober in dem Beginn der Deportation nach Russland von knapp eintausend Rentnern im hohen Alter wegen des nicht bestandenen Sprach- und Gesinnungstests.

Somit hat Russland in seiner Politik gegenüber den Landsleuten im Ausland nicht agiert, sondern reagiert. Zumal auch andere Länder sich in Verantwortung für ihre Minderheiten im Ausland sehen, allen voran Deutschland selbst. So ließ die deutsche Bundesregierung im Jahr 2002 durch ihren Beauftragten für Aussiedler und nationale Minderheiten verkünden: "Unsere Verantwortung erstreckt sich auch auf die rund 400.000 noch in der russischen (sic!) Föderation lebenden deutschen Landsleute." Hier wird also mit zweierlei Maß gemessen.

Bezüglich der gegenwärtigen geopolitischen Konfrontation im Baltikum rief Kujat zur Deeskalation auf – unter dem Applaus des Publikums. Er halte es "für höchst riskant", zum jetzigen Zeitpunkt eine deutsche Brigade in Litauen aufzustellen. Das Narrativ eines russischen Testangriffs auf das Baltikum sei "kompletter Unsinn". Gleichzeitig pochte der frühere NATO-General jedoch darauf, dass die NATO-Aufnahme der baltischen Staaten richtig gewesen sei, für deren Sicherheit "wir alles tun" müssten – das sei eine Selbstverständlichkeit. Einerseits stellt Kujat somit eine Blankovollmacht an die Balten aus, die an ihre verhängnisvolle Vorgängerin von 1914 erinnert, andererseits erkennt er durchaus die Gefährlichkeit der Lage, wenn er sagt, er verstehe die Sorgen vor einer Eskalation. Man müsse "aufpassen, dass wir nicht in eine Situation hineingeraten, wo durch bestimmte Äußerungen und durch bestimmte Maßnahmen, wie sie bei uns auch in den Medien täglich im Grunde kolportiert werden, eine Situation entsteht, aus der es kein Zurück mehr gibt".

Auch vor einer Instrumentalisierung der Friedensbewegung warnte Kujat. Man dürfe sich nicht "vor den Karren spannen lassen von Leuten, die das in einer Weise überzogen darstellen, wie das Augenblick der Fall ist". Kujat verzichtete jedoch auf eine Erläuterung, wen er mit seinem Instrumentalisierungsvorwurf meinte.

Made in Germany: Drang nach Osten

Brigadengeneral a.D. Harald Kujat, der in den entscheidenden Jahren der NATO-Osterweiterung höchste Ämter in der Bundeswehr und der NATO bekleidete, legt heute im Alter von 83 Jahren Nüchternheit in der Analyse und auf Deeskalation gerichtete Position an den Tag. Dafür wird ihm bei den friedensorientierten Kräften im ganzen deutschsprachigen Raum größter Respekt entgegengebracht. Ähnlich dem ehemaligen Generalinspekteur der deutschen Marine, Vizeadmiral a.D. Kai Schönbach, der wegen einer "russlandfreundlichen" Äußerung auf Bitten des Außenministeriums im Januar 2022 suspendiert wurde. Da er mit dem Ausscheiden aus den regulären Streitkräften auch das Korsett der strengen Political Correctness bei der Bundeswehr verlassen hat, wird auch er in den Kreisen abseits des politischen Mainstreams als glaubwürdiger Experte gefeiert.

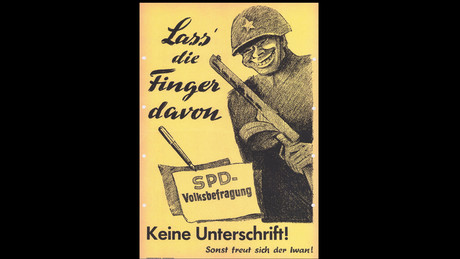

Dennoch in der Kernfrage, an der keine Friedensbewegung im Westen drumherumkommen kann, in der Frage der NATO, zeigen sich die beiden Militär-Dissidenten unerschütterlich bündnistreu. Ihr Argument mit dem zeitweise passabel funktionierenden NATO-Russland-Rat reicht allerdings nicht aus. Sie verkennen gerne die Tatsache, dass der zweite Grund seiner Existenz außer der Vormachstellung der USA auf europäischem Boden (was hinreichend durch das berühmte Zitat des ersten Generalsekretärs Lord Ismay belegt ist) der gegen Osten gerichtete Expansionismus deutscher Prägung war. Da war Revanchismus und Russland-Hass der ehemaligen NS-Kader von der ersten Minute an besonders gefragt. Das Denken, das in der aggressiven Hallstein-Doktrin seinen Ausdruck fand, prägt bis heute die Handlungsweise aller westlichen Bündnisse, nicht nur der NATO. Zur Erinnerung: Diese hat der Adenauer-Staatssekretär Mitte der 1950er vorgelegt. Sie lässt sich nicht nur auf DDR anwenden, sondern auch auf Russland: Nicht anerkennen, maximalen Druck ausüben, expandieren und den Feind schlussendlich besiegen oder, wenn es sich doch anders regeln lässt, einverleiben.

So erklärte Walter Hallstein am 13. März 1952 in Washington auf einer Pressekonferenz, dass es notwendig sei, dass die Bonner Regierung die Integration Europas bis zum Ural anstrebe. Die Frankfurter Allgemeine sah in dieser Äußerung Stunde der Wahrheit, die endlich gekommen war – endlich redete jemand Klartext! Zitat:

"Durch den Mund des deutschen Staatssekretärs – also auf dieser Pressekonferenz – erfährt die Öffentlichkeit, unseres Wissens zum ersten Male, das eigentliche Ziel, das sich die Führer der westlichen Diplomatie gestellt haben, seitdem sie ihre Bemühungen begannen, die Bundesrepublik in die Gemeinschaft der westlichen Völker einzubauen. Der Staatsekretär nennt die Etappen des einzuschlagenden Weges: Erstens, Eingliederung der Bundesrepublik in den Westen. Zweitens, das Ende der deutschen Spaltung. Drittens, der Zusammenschluss der freien westlichen mit dem vom Bolschewismus befreiten östlichen Europa. Und schließlich, bis zum Ural".

Es wundert dann nicht, dass in der ersten Zeit nach der Wende nicht die USA in der Frage der Osterweiterung die erste Geige gespielt haben, sondern damals noch das erst vor kurzem vereinigte Deutschland. So wies Prof. Hans-Henning Schröder, Mitherausgeber der "Russland-Analysen" bei einer Diskussion im Jahr 2019 darauf hin, dass die NATO-Osterweiterung eine deutsche Idee gewesen sei. Bereits im Jahr 1993 lancierte der deutsche Verteidigungsminister Volker Rühe im "deutschen Interesse" diese Idee – damit das Land nicht mehr das östlichste Land des Westens wird. Kurz darauf warnte US-Präsident Clinton noch: "Warum sollen wir jetzt eine neue Trennlinie durch Europa ziehen, halt nur ein wenig weiter östlich? Warum sollten wir jetzt etwas tun, das die bestmögliche Zukunft Europas verbauen könnte?" (Zitat nach Ostferied Nassauer).

Im Juni 1996 verdeutlichte Rühe seine Positionen in einem Aufsatz, in dem er zwischen den Sirenengesängen über achso selbstlosen Export von "Werten" und "Institutionen" nach Osten, mit entwaffnender Klarheit offenlegte, welches geostrategische Ziel Deutschland dabei verfolgt. Die Öffnung des Bündnisses nach Osten entspreche dem vitalen Interesse Deutschlands. Man müsse kein strategisches Genie sein, um dies zu verstehen; es reiche ein Blick auf die Landkarte. Auf Dauer sei es nicht haltbar, wenn Deutschlands Ostgrenze die Grenze zwischen Stabilität und Instabilität in Europa sei. Deutschlands Ostgrenze könne nicht die Ostgrenze der Europäischen

Union und NATO bleiben. "Entweder wir exportieren Stabilität oder die

Instabilität kommt zu uns." In diesem Satz ist die künftige Begeisterung über die nach 30 Jahren aufgestellte Litauen-Brigade schon gesät.

Doch die NATO-Exporteure haben sich verrechnet. Rühe wies in seinem Aufsatz auch dem gegen die NATO-Osterweiterung protestierenden Russland seinen Platz zu. Russlands Platz ist klar: Wir wollten ein Russland, das mit seinen Reformen Erfolg habe, ein Russland, das zu einem privilegierten,

strategischen Partner der Allianz werde. Als Mitglied könne er sich Russland aber nicht vorstellen. Dafür sei dieses Land, das sich fast über den halben Erdball erstreckt, einfach zu groß und zu andersartig (vgl. Gaub: Russen sehen wie Europäer aus, sind aber keine). Dann stellte Rühe Russland vor eine Wahl, von der nur eine die "richtige" sein kann:

"Rußland kann einen bedeutenden Beitrag zur kooperativen Sicherheitsstruktur leisten, die wir für die Sicherheit in Europa und in seinem Umfeld brauchen. Aber es liegt natürlich an der russischen Führung und den Menschen des Landes selbst, die richtige Wahl zu treffen."

Man möchte sich fragen: Und was, wenn Russland sich anders entscheidet? Als Ganzes, die Führung, das Volk, wie Rühe es selbst meint. Wenn Russland auf einmal Sirenengesängen über den freundschaftlichen Charakter der NATO-Umzingelung nicht mehr glaubt (an der Ukraine zeigte Rühe schon Mitte der 1990er besonderes Interesse – wieso?). Wenn es nach mehrfachen Warnungen die Reißleine zieht und ähnlich über die eigenen westlichen Grenzen "strategisch" nachdenkt – in etwa so, wie Rühes Deutschland über die östlichen.

Plötzlich wird in diesem Szenario die vorbildliche Panzerbrigade Litauen an der äußersten Ostflanke kein Anker der Stabilität mehr sein – wie tagtäglich gepriesen –, sondern ein Tor zur Hölle. In der heutigen von Propaganda und Hetze elektrisierten Welt reicht eine False-Flag-Attacke, um einen Stein der unumkehrbaren Ereignisse ins Rollen zu bringen, so wie es in Vilnius im Januar 1991 mit unbekannten Scharfschützen am Fernsehzentrum der Fall war und in Kiew 2014 – eins zu eins dazu – auf dem Maidan.

Die NATO war von Anfang alles andere als friedensstiftend und heute ist sie es ebensowenig. Mehr noch, sie ist komplett aus der Zeit gefallen. Es gibt keine NATO in Afrika, es gibt keine NATO in Asien und es gibt keine NATO in Lateinamerika, und dort gibt es keine Kriege zwischen den Staaten. Die NATO gibt es nur in Europa und dort findet seit Jahren Krieg statt, der droht sich zu einem nuklearen Konflikt zu erweitern. General Kujat und Vizeadmiral Schönbach glauben aber nach wie vor, dass die NATO an sich etwas Gutes sei, nur aus irgendeinem Grund läuft nun alles ein wenig aus dem Ruder. "Es gibt zwischen den Konfliktparteien kein Vertrauen mehr", beklagt sich etwa Kujat. Woher soll das aber kommen? Wer zaubert es wieder herbei?

Die beiden hochrangigen Ex-Militärs bei der Bundeswehr und der NATO kommen sich jetzt vor wie die Zauberlehrlinge. Als sie noch im Amt waren, haben sie selbst mitgezündelt. General Kujat zum Beispiel mit der Einführung des Air Policing und Vizeadmiral Schönbach beispielsweise mit dem Begriff Siegfähigkeit, den er nach eigenen Angaben selbst prägte. Und jetzt wächst ihnen das alles über den Kopf. Allerdings können sie sich auch nicht eingestehen, dass es schon zu ihrer Amtszeit alles in die falsche Richtung lief.

Mehr zum Thema – Bundeswehrgeneral: Russland "könnte NATO-Gebiet bereits morgen angreifen"

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.