Wozu Europa China "wirtschaftlich zwingen" will

Europa kämpft nicht nur mit Russland – in letzter Zeit beschäftigt die europäischen Behörden die Frage, wie sie mit China umgehen sollen, das in der Europäischen Union zunehmend als geopolitischer Gegner angesehen wird. Dabei geht es nicht mehr um einen Konkurrenten, sondern um einen Feind, gegen den alle Mittel recht sind.

So behauptete der französische Präsident Emmanuel Macron auf dem EU-Gipfel, dass China Beschränkungen für die Lieferung von Seltenerdmetallen eingeführt habe, was "den Zugang europäischer Unternehmen zu kritischen Rohstoffen gefährdet und daher eine entschlossene Reaktion erfordert".

Seltenerdmetalle sind wichtige Komponenten für viele zukunftsweisende Bereiche, von der Elektronik bis zum Militär-Industrie-Komplex. Das Problem ist, dass die Gewinnung dieser Mineralien mit vielen Schwierigkeiten verbunden und zudem sehr kostspielig ist. Lange Zeit hat China fast im Alleingang deren Förderung betrieben, sodass es nun etwa 90 Prozent des Weltmarktes kontrolliert.

Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt störte das niemanden, aber als Amerika mit seinen Zöllen einen Handelskrieg auslöste und China als Reaktion darauf strenge Beschränkungen für den Export von Seltenerdmetallen einführte, stellte sich plötzlich heraus, dass diese Entscheidung zu Produktionsstillständen und Vertragsbrüchen führen könnte, weil es einfach keine Möglichkeit gibt, die chinesischen Seltenerdmetalle in dem Umfang zu ersetzen, in dem sie geliefert wurden.

Da Europa seine Interessen bedroht sah, suchte es keinen Kompromiss und versuchte nicht, sich zu einigen, sondern drohte sofort mit Sanktionen. Macron forderte, auf ein relativ neues Instrument der EU zurückzugreifen – das sogenannte Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von "wirtschaftlicher Nötigung". Wie Bloomberg schreibt, könnte dies im Falle Chinas unter anderem eine Erhöhung der Zölle auf exportierte Waren, Beschränkungen für Investitionen in der Europäischen Union, die Einführung neuer Steuern für chinesische Technologieunternehmen oder Beschränkungen des Zugangs zu europäischen Märkten bedeuten.

Einige bezeichnen die Maßnahmen zur Bekämpfung wirtschaftlicher Nötigung als "Analogon zu einer tödlichen Bazooka", da "diese Bestimmungen für einen Handelspartner potenziell so verheerend sind, dass allein die Androhung ihrer Anwendung Länder dazu zwingt, zweimal nachzudenken, bevor sie den Handel als diplomatische Waffe einsetzen".

Die Entscheidung über ihre Anwendung kann durch eine Abstimmung mit sogenannter qualifizierter Mehrheit getroffen werden – wenn mindestens 55 Prozent der EU-Mitglieder, die gleichzeitig mindestens 65 Prozent der Bevölkerung vertreten, dafür stimmen. Der letzte Punkt bedeutet, dass die europäischen Schwergewichte Frankreich und Deutschland das entscheidende Wort haben.

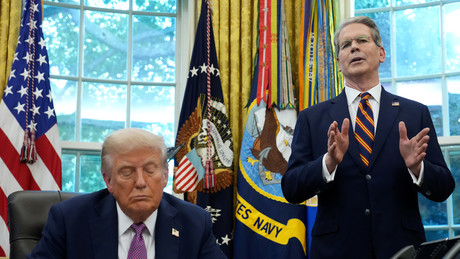

Wie der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz mitteilte, wurden Maßnahmen zur Bekämpfung wirtschaftlicher Nötigung zwar auf dem Gipfeltreffen diskutiert, eine endgültige Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen. Bald darauf wurde jedoch bekannt, dass der Besuch des deutschen Außenministers Johann Wadephul in China kurzfristig abgesagt wurde, was von europäischen Medien als "außenpolitische Katastrophe" bezeichnet wurde. Auch Bundeskanzler Merz sollte nach China fliegen, doch unerwarteterweise stellte sich heraus, dass in Xi Jinpings dichtem Terminkalender kein Platz für den Gast aus Deutschland war.

Grund für die Meinungsverschiedenheiten waren nicht nur die Situation um Seltenerdmetalle und die Drohung der Europäer, Wirtschaftssanktionen gegen China zu verhängen. Deutschland hatte gerade eine diplomatische Note an Peking geschickt, in der es gegen das Exportverbot für Mikrochips nach Europa protestierte, das die deutsche Industrie hart getroffen hat.

Tatsache ist, dass die niederländische Regierung sich dazu berechtigt sah, das Unternehmen Nexperia, das der chinesischen Wingtech Technology Co. gehörte, zu verstaatlichen – unter dem Vorwand, für die Sicherheit des Landes sorgen zu müssen und kritisch wichtige Technologien kontrollieren zu müssen. Es gibt jedoch eine Nuance: Hinter den niederländischen Behörden stehen die USA, die Druck auf sie ausgeübt haben, um China einen wertvollen Aktivposten zu entziehen.

Als Reaktion darauf hat China Nexperia verboten, Chips zu exportieren, die in Fabriken auf chinesischem Territorium hergestellt werden.

Dabei handelt es sich um eine kritische Komponente, ohne die die Produktion von Autos nicht möglich ist. In Panik geraten, nahm der deutsche Volkswagen-Konzern Verhandlungen mit einem neuen Chip-Lieferanten auf, aber selbst wenn der Deal zustande kommt, wird es einige Zeit dauern, bis die Lieferungen aufgenommen werden können. Derzeit diskutiert die Unternehmensleitung mit den Mitarbeitern die Einführung von Kurzarbeit.

Wie die belgische Presse, die den Fall Nexperia bei den niederländischen Nachbarn aufmerksam verfolgt, feststellte, ist das Chip-Problem für die Industrie aus dem Nichts entstanden, und "es handelt sich nicht um ein strukturelles Problem, sondern um diplomatische Spannungen auf beiden Seiten"; und sogar von drei Seiten, wenn man die Beteiligung der USA berücksichtigt.

Was Frankreich betrifft, so enteignet es zwar noch keine großen chinesischen Unternehmen, hat aber dennoch einen antichinesischen Kurs in allen Bereichen eingeschlagen, einschließlich der internen Propaganda. Die Medien berichten ausführlich über die "Säuberungen", die Xi Jinping in seinem Land angeblich durchführt, und der ehemalige Generalstabschef General Thierry Burkhard behauptet, dass China eine Bedrohung für Frankreich darstellt, da es "Operationen zur Destabilisierung der französischen Verteidigungsindustrie durchführt".

Es kommt zu absurden Situationen – kleine Pakete mit chinesischer Kleidung, die im Internet gekauft wurde, sollen mit zusätzlichen Zöllen belegt werden, und der chinesische Gigant der Ultra-Billigmode Shein hat es wahrscheinlich schon mehr als einmal bereut, dass er versucht hat, sich in den größten Supermärkten in verschiedenen Teilen Frankreichs zu etablieren.

Man kann nur staunen über die Hartnäckigkeit, mit der in Frankreich versucht wird, die Geschäfte von Shein zu boykottieren, die doch nur arbeiten und Kleidung verkaufen wollen. Es ist sogar so weit gekommen, dass Werbekunden sich weigern, mit dem Kaufhaus BHV zusammenzuarbeiten, in dem die Chinesen eine Filiale eröffnet haben, und Disneyland hat angekündigt, keine Schaufenster für das berühmte Pariser Einkaufszentrum zu gestalten, obwohl alle darauf gewartet haben, dass es zu den Neujahrsfeiertagen eröffnet wird.

Dabei sind die Europäer jedes Mal aufrichtig erstaunt, wenn China zurückschlägt, obwohl sie fremde Unternehmen verstaatlichen, Zölle gegen chinesische Autos einführen oder das Land öffentlich zu ihrem Feind erklären. Es hat Jahrzehnte gedauert, um komplexe Lieferketten aufzubauen, nur um jetzt die Beziehungen zu einem wichtigen Partner zu ruinieren, zumal zu einem, der über zahlreiche Möglichkeiten verfügt, sich zu revanchieren. Und China schlägt zurück (unter anderem mit französischem Cognac, dessen Verkaufszahlen um 40 Prozent eingebrochen sind und den niedrigsten Stand seit 15 Jahren erreicht haben).

Die europäischen Behörden verstehen Gegenmaßnahmen jedoch nur in dem Sinne, dass man die Einsätze noch weiter erhöhen muss, damit der Gegner schließlich aufgibt. Zölle, Beschränkungen, Sanktionen – alle Mittel sind recht, und es spielt keine Rolle, dass die eigenen Geschäftsleute Verluste erleiden und die europäischen Verbraucher die Leidtragenden sind. Das Wichtigste ist, seinen Willen durchzusetzen, und der Preis spielt keine Rolle. Zumal die EU-Behörden davon überzeugt sind, dass andere die Rechnung bezahlen werden – immer.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist zuerst am 25. Oktober 2025 auf der Webseite der Zeitung Wsgljad erschienen.

Walerija Werbinina ist eine Analystin bei der Zeitung Wsgljad.

Mehr zum Thema - Russland verschafft China am Himmel einen Vorteil gegenüber Amerika

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.