Verändern, ohne zu ändern – Was die Ergebnisse der Wahlen zum Europäischen Parlament verraten

Von Fjodor Lukjanow

Die Wahlen zum Europäischen Parlament haben zwar den politischen Raum erschüttert, sie brachten aber keine revolutionären Veränderungen auf EU-Ebene. Trotz des Erfolgs der euroskeptischen Kräfte in einer Reihe von Ländern wurde die Zusammensetzung dieses Repräsentativorgans nicht ernsthaft verändert. Die Mandate in den europäischen Institutionen werden nach wie vor vom Mainstream – der Europäischen Volkspartei (Konservative), den Sozialisten und den Liberalen – vergeben.

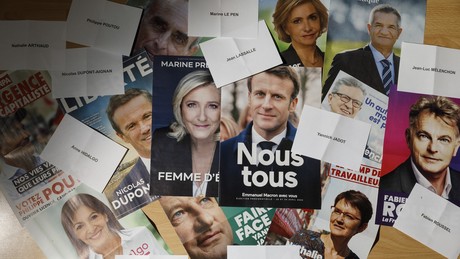

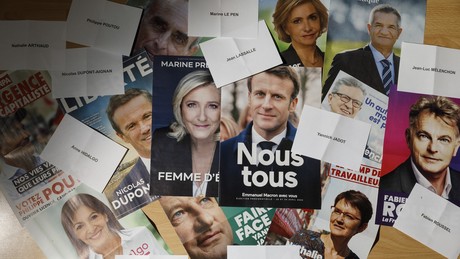

Die wichtigste Schlussfolgerung ist, dass in den beiden wichtigsten EU-Ländern – Frankreich und Deutschland – die herrschenden Kräfte keine Unterstützung in der Bevölkerung genießen. Macron hat beschlossen, nicht zu zögern, sondern zu versuchen, die Tendenz sofort umzukehren, indem er Wahlen mit einem dreiwöchigen Wahlkampf ausrief. Die rechtsgerichtete Opposition CDU/CSU forderte von Scholz ebenfalls Neuwahlen, was in Deutschland jedoch höchst unwahrscheinlich ist.

Macron geht ein Risiko ein, aber er rechnet damit, dass die Bürger bei Europawahlen in der Regel anders abstimmen als bei nationalen Wahlen. Im ersten Fall bietet die Stimmabgabe einfach die Möglichkeit, seine Unzufriedenheit gegenüber der Regierung auszudrücken, ohne etwas zu riskieren, da der Alltag eines Europäers nicht davon abhängt, was die Abgeordneten in Brüssel und Straßburg tun. Im zweiten Fall werden diejenigen gewählt, die die Regierung bilden werden und von denen folglich der Wohlstand der Geldbeutel abhängt. Wenn es um nationale Wahlen geht, ist die Führungserfahrung der Wahlkämpfer wichtig, und diese Erfahrung haben die sogenannten Populisten in der Regel nicht. Das Wahlergebnis auf nationaler Ebene ist daher in der Regel günstiger für die Vertreter des Mainstreams. Dies gilt jedoch nur unter normalen und stabilen Bedingungen, von denen man heute nur träumen kann.

In den Mittelpunkt seines Europawahlkampfes stellte Macron die ukrainische Frage (bis hin zu dem Versprechen, direkt in die Kriegshandlungen einzugreifen). Damit konnte er die Wähler jedoch nicht mobilisieren. Auch in Deutschland spielte die ukrainische Frage eine wichtige Rolle, aber nicht die zentrale. So vertritt die CDU, die einen großen Wahlerfolg erzielte, eine noch stärkere proukrainische Haltung als die Sozialdemokraten. Der Erfolg der "Alternative für Deutschland" und der Partei von Sahra Wagenknecht beweist jedoch, dass diese Haltung auch ihre Gegner hat – beide politischen Kräfte unterstützen die Aufrüstung der Ukraine nicht.

Wird diese demonstrative Skepsis eines erheblichen Teils der Wählerschaft gegenüber einem Engagement im Ukraine-Konflikt die EU-Politik und die Politik ihrer einzelnen Mitglieder beeinflussen? Wir wagen die Vermutung, dass dies nicht der Fall sein wird. Erstens nimmt das moderne europäische Establishment (es handelt sich um große Länder, in kleineren Ländern ist die Situation flexibler) die Signale der Wählerschaft auf merkwürdige Weise wahr. Nicht in dem Sinne, dass eine Kurskorrektur notwendig ist, sondern in dem Sinne, dass a) die Notwendigkeit einer solchen Politik nicht ausreichend begründet wurde; und b) eine feindliche (russische) Einflussnahme nicht verhindert wurde. Man muss also nicht die Richtung ändern, sondern den eingeschlagenen Weg beibehalten, nur eben mit verstärkten Anstrengungen.

Es gibt jedoch eine wichtige Nuance. Sowohl in Frankreich als auch insbesondere in Deutschland sind die sogenannten "rechtsextremen" Parteien nach wie vor praktisch isoliert; sie können sich nicht an der regulären Koalitionspolitik beteiligen. Der gängige Vorwurf lautet, sie spielten die Rolle von Putins "fünfter Kolonne". Der Grad ihrer Unterstützung ist jedoch bereits so groß, dass es nicht möglich sein wird, diese Kräfte auf Dauer zu marginalisieren. In der Bundesrepublik Deutschland, so meinen Kommentatoren, wird sich die Frage bald zuspitzen: Es ist an der Zeit, die "Alternative für Deutschland" entweder als extremistisch zu verbieten oder sie als eine normale politische Kraft zu behandeln. Bislang tendiert man zu Ersterem, aber eine Entscheidung ist noch nicht getroffen. Eine "Normalisierung" dieser Parteien, wie das Beispiel von Giorgia Meloni in Italien zeigt, könnte sie in Richtung einer Mainstream-Agenda bewegen. Aber dieses Ergebnis ist nicht garantiert, es hängt von einer kritischen Masse ab.

Zum gegenwärtigen außenpolitischen Kurs Europas gibt es eigentlich keine Alternative mehr – man hat sich zu sehr auf den jetzigen verlassen. Und ein "hochrangiger Genosse" jenseits des Ozeans billigt ihn. Man muss also in gleicher Weise weitermachen. Schwankungen sind möglich, aber sie sind (wie in den USA, wenn Trump Präsident wird) nicht mit einer Revision der Grundlagen verbunden, sondern mit der Lähmung des Systems, wenn systemfremde Kräfte zur wirklichen Macht durchbrechen. Wenn zum Beispiel die "Nationale Bewegung" von Le Pen die Wahlen in Frankreich gewinnt und die Regierung übernimmt, wird sich die "Cohabitation" in eine Reihe von Streitigkeiten auf der obersten Führungsebene verwandeln. Jegliche Entscheidungsfindung würde deutlich erschwert. Mit anderen Worten: Die Alternative zur aktuellen Politik ist nicht eine andere Politik, sondern die Dysfunktion jeder Politik.

Die europäische Politik transformiert sich in ihrer Struktur, aber noch nicht in ihrem Kern. Sie kann sich höchstwahrscheinlich nur durch Zusammenbrüche und Erschütterungen verändern, was zu erwarten ist, aber nicht vorhergesagt werden kann.

Übersetzt aus dem Russischen. Der Artikel ist am 10. Juni 2024 zuerst in der Geschäftszeitschrift "Profil" erschienen.

Fjodor Lukjanow ist Chefredakteur der Zeitschrift "Russia in Global Affairs" und Vorsitzender des Präsidiums des Rates für Außen- und Verteidigungspolitik.

Mehr zum Thema - EU-Wahl – Gewinner sind die NATO-Parteien

RT DE bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Gastbeiträge und Meinungsartikel müssen nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.